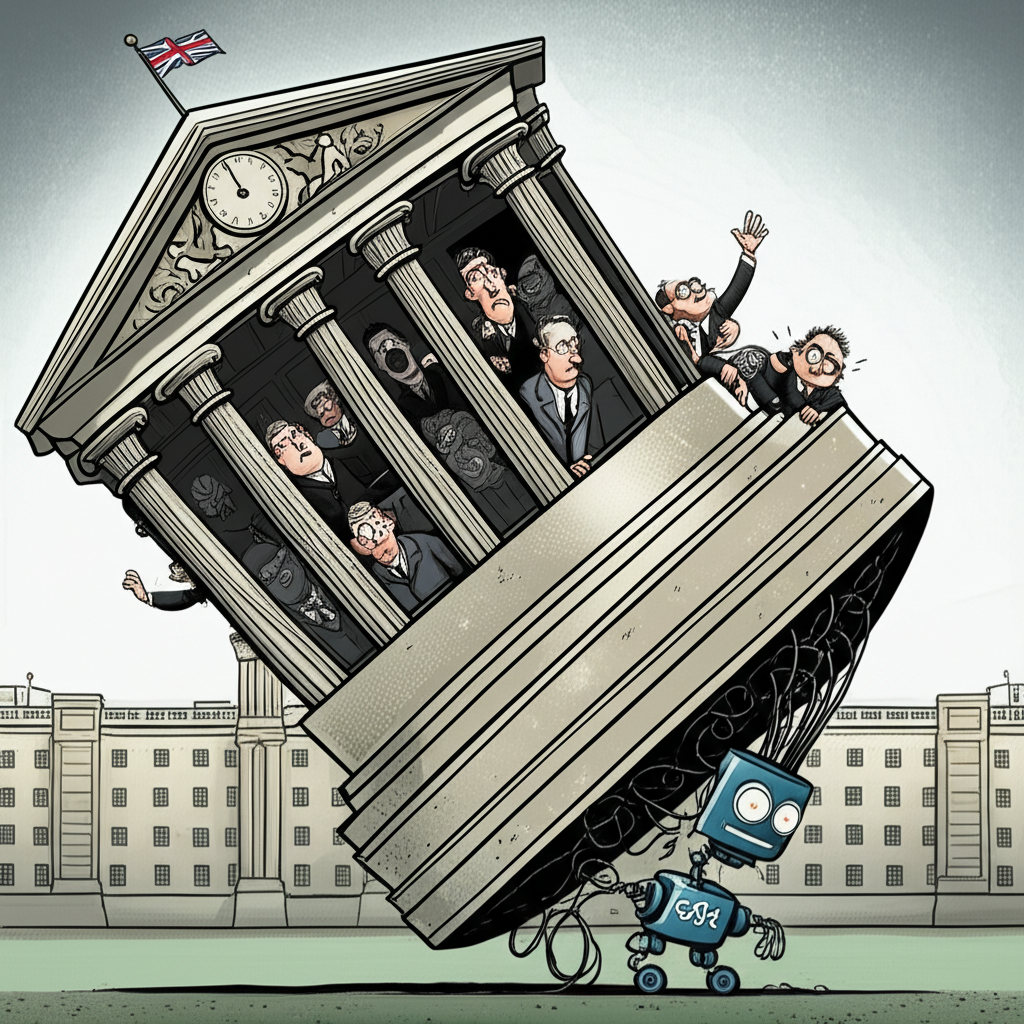

화이트홀의 AI 기반 비용 절감 야망은 위험이 따르다

**영국 정부(화이트홀)는 운영 비용을 절감하기 위해 인공지능(AI) 기술을 적극적으로 도입하는 전략을 추진하고 있습니다. 그러나 이 과정에서 '직접 AI 기술을 구축(build)할 것인지, 아니면 외부에서 구매(buy)할 것인지'에 대한 근본적인 결정을 내려야 한다는 문제가 대두되고 있습니다.**

최근 정부는 인력 감축 및 효율성 극대화를 목표로 공무원 1만 명을 줄이고, 2030년까지 운영비의 15%를 절감하는 계획을 발표했습니다. 이러한 정책의 배경에는 코로나19와 브렉시트 이후 비대해진 정부 조직을 효율적으로 관리하고, 최첨단 기술을 행정에 접목해 경쟁력을 높이려는 의도가 있습니다[1][3].

AI 도입은 단순한 자동화 수준을 넘어, 세금 징수, 복지 예산 관리, 부정 수급 방지 등 정부의 핵심 업무에 실제로 적용되고 있습니다. 예를 들어, 국세청은 AI를 활용해 부정 수급을 막고 있으며, 전체 부처 역시 디지털 전환을 가속화하고 있습니다[3]. 정부는 AI가 인간보다 더 잘, 더 빠르게 처리할 수 있는 업무에 '인력 낭비'를 줄이고자 합니다. 이로 인해 수십억 파운드에 달하는 예산 절감 효과가 기대되지만, 고위 공무원 노조와 일부 전문가들은 구체적인 전략과 실행 체계의 부재, 그리고 인력 구조조정이 가져올 사회적 여파에 대해 우려를 표하고 있습니다[2].

**특히, 정부가 AI 기술을 직접 개발할지 아니면 외부에서 도입할지에 대한 '빌드냐, 바이냐'의 갈림길에서 신중한 판단이 요구됩니다.** 자체적으로 AI 시스템을 개발할 경우 장기적으로는 기술 역량과 데이터 주권을 확보할 수 있지만, 초기 투자와 개발 리스크, 전문 인력 확보라는 과제가 있습니다. 반면, 외부에서 AI 솔루션을 도입하면 단기간 내 신속한 적용은 가능하나, 외부 의존 심화와 데이터 보안, 맞춤형 기술 확보의 한계가 존재합니다.

AI 적극 도입에 따른 개인정보 보호, 투명성, 기존 공무원 조직과의 갈등, 사회적 신뢰 등 다양한 리스크도 병존하고 있습니다. 따라서 '빌드'와 '바이' 사이에서 최적의 전략을 선택하기 위해선 비용-효율성, 장기적 혁신 역량, 공공 책임성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 할 것으로 보입니다[1][2][3].